文|童行书院编丨Sherry

提起王昱珩,很多人立刻会想到那个在《最强大脑》舞台上创造奇迹的“水哥”。

2015年,他仅用几分钟就从520杯完全相同的水中找出指定的那一杯,这个”微观辨水”的挑战让他一战成名,被誉为“鬼才之眼”。

更令人震撼的是,他完成这个挑战时右眼已经受伤,几乎是凭借三分之一的视力和强大的毅力完成了这个“不可能的任务”。

从“鬼才之眼”到困惑的父亲

这位1981年出生的北京人,从小就展现出与众不同的天赋。父亲是资深建筑师,母亲是著名大学教授,大伯更是国内知名的物理学家,在这样的高知家庭中成长,周围亲戚不是清华就是北大。

然而,小时候的王昱珩却被亲戚朋友评价为“不务正业,玩物丧志”,因为他对花草虫鱼、古史典籍都有兴趣,就是对上课没兴趣。

由于患有轻度谱系自闭症,王昱珩不喜欢与人交往,甚至在初中时期遭受了长达三年的校园霸凌。

但这些经历并没有击垮他,反而让他学会了与大自然对话,在花花草草中寻找慰藉。 他拥有令人羡慕的超强记忆力和观察能力——六七岁时与父母走散,竟然凭借观察到的广告牌、站牌等,独自徒步横跨三个区走回了家。

高中三年几乎在“玩耍”中度过,临近高考前两个月,他突然决定报考清华美院最难的装潢专业。结果以超出第二名40多分的优异成绩夺得专业第一名,这样的传奇经历足以让人叹为观止。

在清华期间,他不仅学习本专业,还把所有感兴趣的专业都学了一遍,用他的话说:“这么多专业不学,纯属浪费资源。”

更令人惊讶的是,清华毕业后的王昱珩选择了一条完全不同寻常的人生道路——20年来从未上过一天班。

2002年,清华为他在知名出版社安排了工作,但他只上了一天就辞职,理由竟然是“办公室太小,无法在里面养鱼”。他认为“开会是浪费时间”,不喜欢与人打交道,宁愿沉浸在自己的世界里。

凭借着超强的动手能力和设计天赋,王昱珩靠专利发明和艺术创作过着财务自由的生活。大学期间他就开始研究投资和专利,毕业时已经有了可观的积蓄。

打造”博物馆”级别的家庭环境

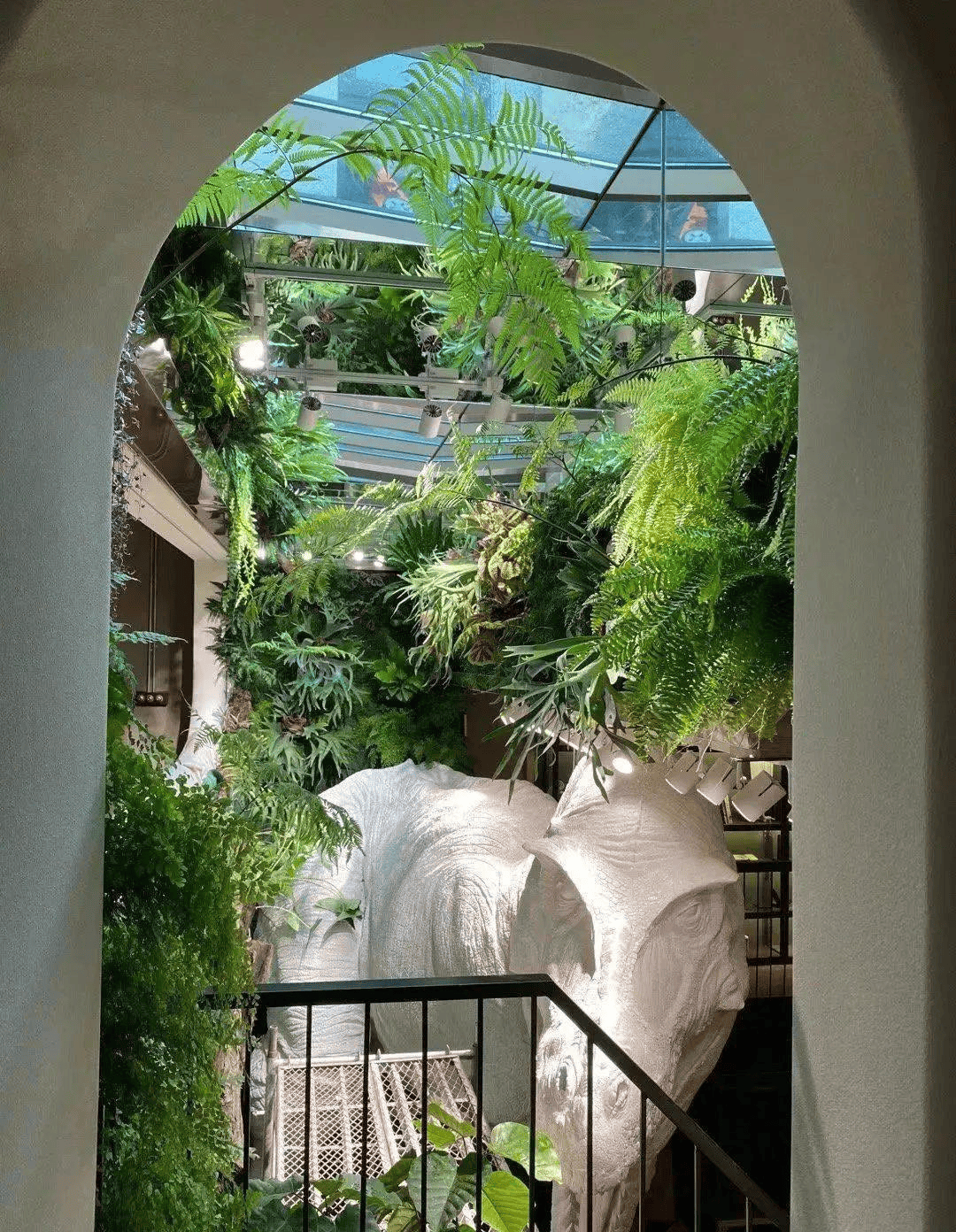

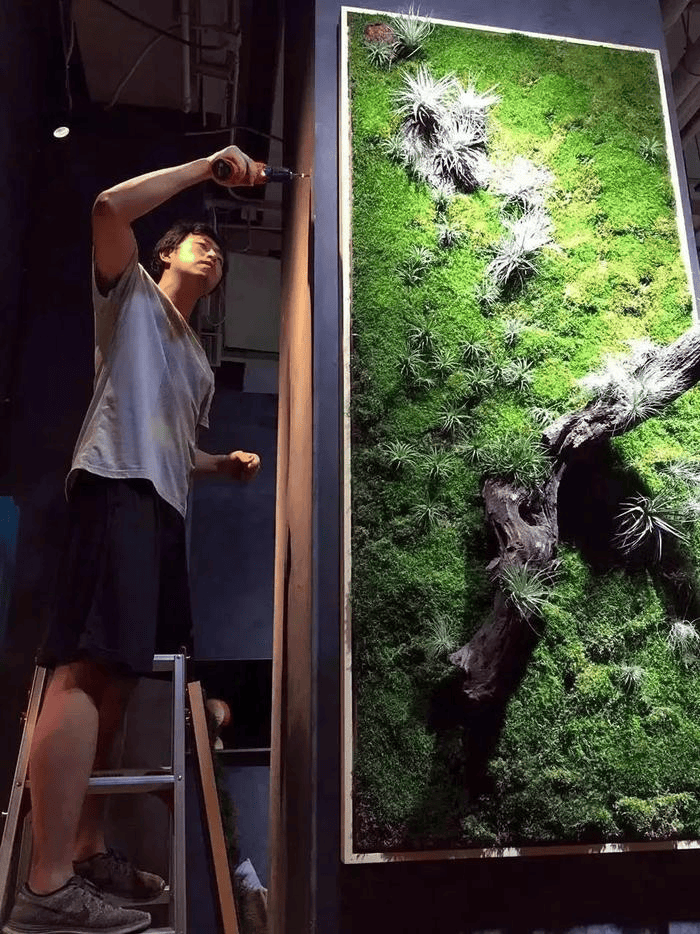

如今44岁的王昱珩,居住在北京富人区的一座顶级豪宅中,这个家完全由他亲手设计,用了三年时间打造,堪称现代版的“博物馆”。走进他的家,你会被震撼到——这里简直就是一个微缩版的自然世界。

01

恐龙与化石的世界

客厅里矗立着一个按1:1比例完美还原的霸王龙骨架模型,这是王昱珩亲手制作的,如果拿到市场上售卖,价值高达几十万元。家中还陈列着各种不同时期的化石标本、精心制作的手办模型,每一件都是他精心收集或制作的珍品。

02

海洋世界的奇迹

地下室里有两个大型水族箱,生动还原着海底世界的景象。这不是简单的鱼缸,而是王昱珩 用玻璃制作的生态系统。他在缸里放入玄武岩和自己调配的海水,用灯管模拟阳光,陆续放入各种海底生物的幼体。

经过精心培养,海藻、珊瑚、小丑鱼都长得栩栩如生。这个“海底世界”是他在妻子怀孕期间就开始准备的,为的是让女儿出生后就能接触到丰富的海洋生物。

03

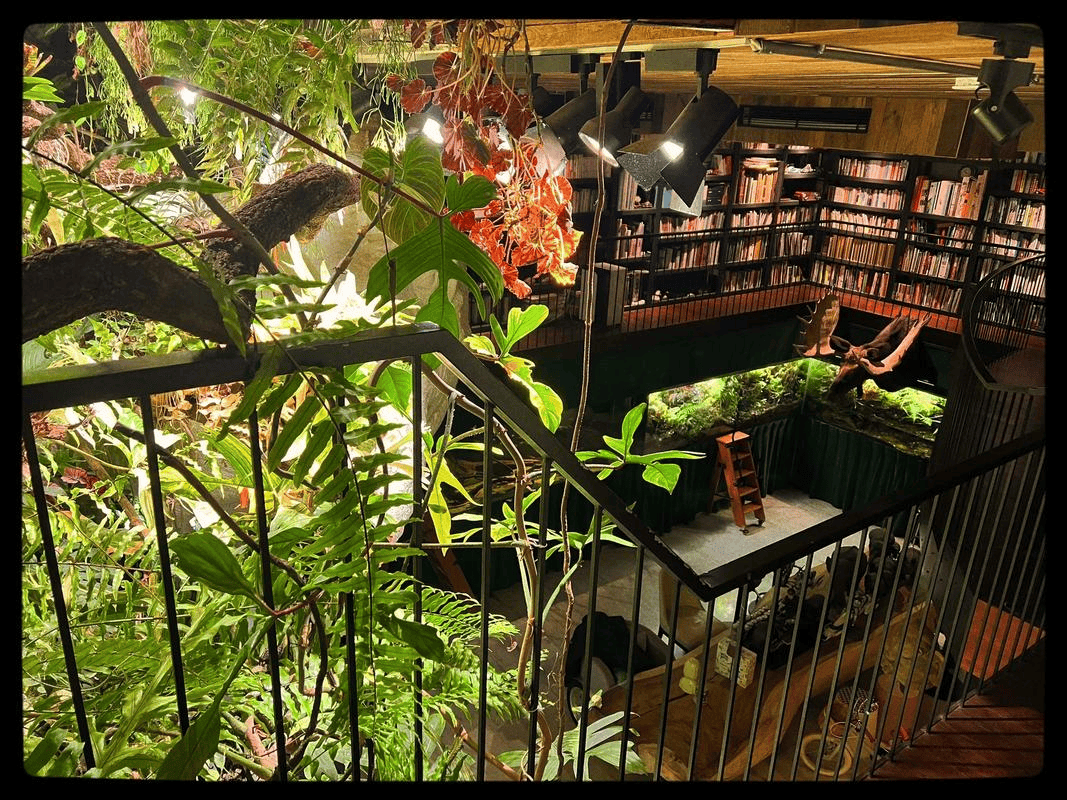

知识的殿堂

最让人印象深刻的是他的藏书空间——两层楼的书墙,满满都是各种类别的书籍,从文史哲到科学技术,从艺术设计到自然科学,应有尽有,场面极其壮观。更巧妙的是,他在书墙中设计了一个隐秘的暗门,门后是一个私密的房间。

王昱珩回忆说,他小时候就很喜欢将自己藏在隐蔽的地方,所以专门为女儿也设计了这样一个私人空间。他自豪地说:“女儿最好的学区房,就是我的书房。”

04

自然生态的奇观

他的庭院被打造得如同热带雨林, 流水潺潺,小鸭嬉戏,各种植物和谐共生。从热带雨林植物到高寒地区植物,从高空飞鸟到海底珊瑚,应有尽有。

王昱珩还设计了一套循环系统来维护这个微缩生态,不需要人工打理就能自动运转。走在院子里,仿佛置身于江南水乡,又像是在探索亚马逊雨林。

家中的动植物种类异常丰富,王昱珩从小就在房间里养各种植物和鱼虫,现在更是将这个爱好发挥到了极致。

他能凭肉眼在鱼缸里找出怀孕的金鱼,一粒芝麻掉进芝麻堆里都能被他找出来,这种超强的观察力在日常生活中处处体现。

用心良苦的教育投入

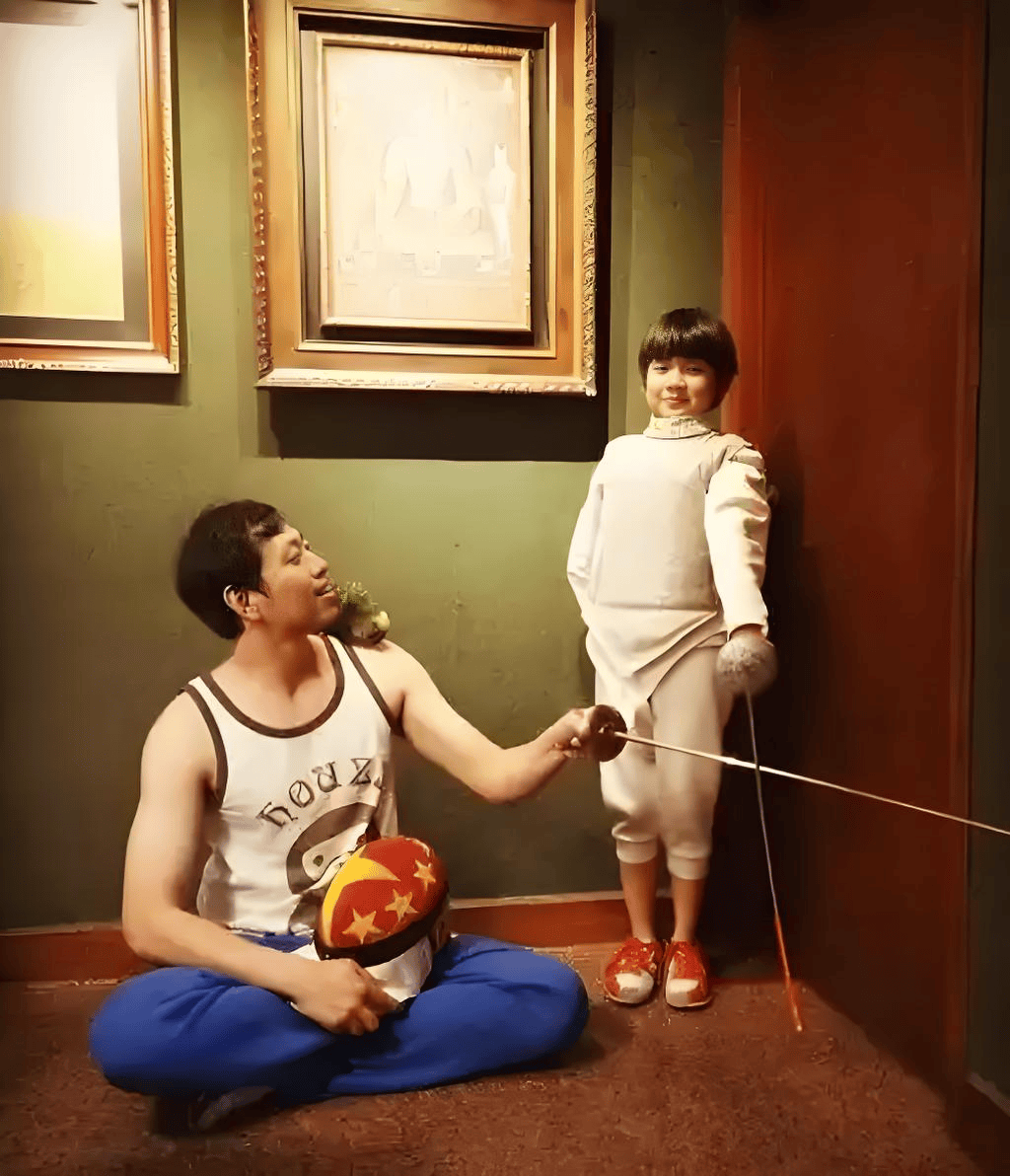

为了女儿王一雯的教育,王昱珩可谓用心良苦。作为单亲父亲(他与前妻因性格不合已经离婚),他将 全部的爱都倾注在女儿身上,被人称为“女儿奴”。

01

旅行中的教育

他坚信“人生需要多体验”,所以经常带女儿周游世界各地。

无论是去南极当大使,还是到各地参加活动,他都会带上女儿。哪怕女儿需要经常请假,他也毫不在意,认为这种体验式教育比课堂学习更有价值。他希望通过旅行让女儿开阔眼界,了解不同的文化和自然环境。

02

独特的教育理念

与传统父母“全方位保护”的教育方式不同, 王昱珩偏让女儿“吃亏”和体验。

比如很多大人反对小孩吃糖怕长蛀牙,但他觉得这个问题可以通过吃完糖立即刷牙解决,应该让她亲自体验,所以只是督促女儿勤刷牙防蛀牙;

女儿对辣椒芥末产生好奇,他也鼓励女儿去尝试;

想近距离观察水生物,他会支持女儿去探索,在旁边保护好她的安全就行。

女儿往墙上写字,他也不会阻止,但之后得跟老爸一起刷墙来弥补。这种“先体验,后承担后果”的教育方式体现了他对孩子独立思考和判断能力的培养。

03

沉浸式的知识环境

王昱珩在家中为女儿创造了一个 沉浸式的学习环境。女儿不出家门就能认识自然界很多生物,了解它们的习性,体会它们的“喜怒哀乐”。当女儿有“十万个为什么”时 ,王昱珩就是她的“百科全书”,无论是天文地理、历史文化,还是生物化学,他都能给出详细的解答。

在他的引导下,女儿很小就开始看《三体》这样的科幻作品,思维能力和知识面都远超同龄孩子。王昱珩希望通过这种方式 培养女儿的好奇心和求知欲。

04

特殊的记录方式

右眼受伤后,王昱珩生怕自己会突然失明,于是希望用画笔为女儿留下更多记录。他画出荡秋千的女儿、在北京海洋馆观察水母的女儿、和白暨豚一起游泳嬉戏的女儿。

短短半年多时间,他就积累了将近40张画作。他说:“我就当是写日记了,把这些画儿都留下来,希望在脑海中能够留存得住女儿的身影。”

理想很丰满,现实很骨感

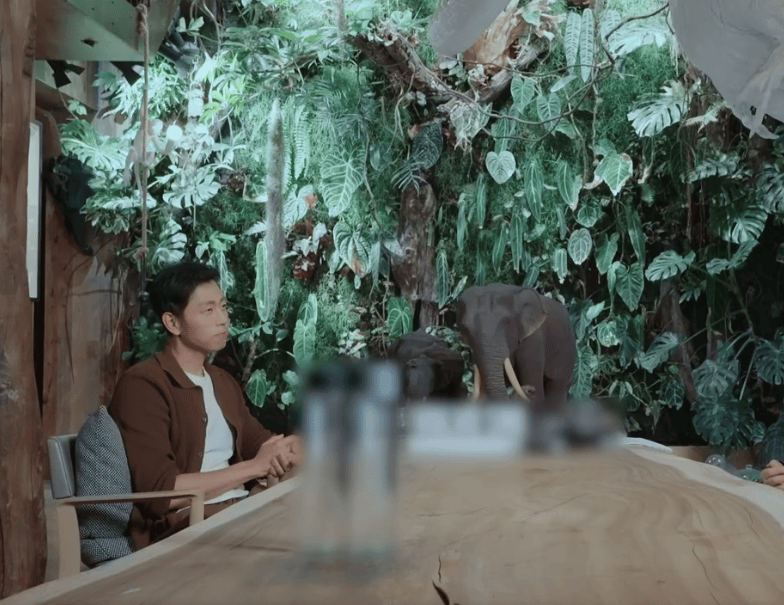

然而,在最近蔡康永对王昱珩的深度访谈中,这位天才父亲却道出了内心深处的困扰和无奈。这档名为《众声》的节目,让我们看到了褪去“天才”光环后,王昱珩作为父亲的真实一面。

当蔡康永问及“你女儿觉得这个空间适合她生活吗”时,王昱珩露出了苦涩的笑容,愁眉苦脸、语无伦次的样子:

“倒没有。我觉得孩子往往是喜欢她没有的东西。所以她现在就是……对什么都不感兴趣。我觉得这是我最头疼的地方。”

更让他痛苦的是与女儿的深度交流:“我最痛苦的就是,我跟她深度交流过这方面的问题,在跟她深度交流的时候,我的内心就……特别苦涩。”

蔡康永继续追问:那你经常带女儿旅行,她对你特意让她看的景物或动物也不感兴趣吗?

王昱珩无奈地说,可能是从小见得太多了。比如带女儿去动物园植物园,女儿会嫌弃:“这还没咱家好呢,这动植物养成这样,也不怎么样嘛。”最后还自嘲道:“这爱挑毛病的样子,倒是都随了我了。”

01

沟通的困境

作为父亲,王昱珩希望女儿能多跟他说话,但女儿却不愿意交流。他说:“我希望她能多跟我说一些话,但是她(指女儿)不会跟我说。”这种沟通上的困境让这位天才父亲感到前所未有的挫败感。

面对自家孩子,再知名的学者教授、再高智商的爹妈,也只有摇头叹气的份儿。这样的情况估计让家有青春期孩子的父母都能产生强烈共鸣。

02

曾经的雄心壮志

王昱珩曾经想过把女儿带在身边教,觉得数理化、语数外、天文地理历史,自己一个人能给女儿教到高中甚至大学。但现实却给了他当头一棒——孩子的成长有自己的规律,不是父母能够完全掌控的。

为什么女儿对什么都不感兴趣呢?

看到这里,很多人可能会感到困惑:像王昱珩这样给女儿提供了如此优越的物质和精神条件,为什么女儿反而对什么都不感兴趣呢?

01

资源过于丰富的“诅咒”

心理学中有一个概念叫“选择悖论”, 当选择太多时,人反而会感到焦虑和无所适从。

王昱珩的女儿从小生活在一个资源极度丰富的环境中,家里就有“博物馆”、有各种动植物、有满墙的书籍、还能经常出国旅行。当孩子习惯了这种“应有尽有”的状态,反而可能失去对新事物的好奇心和渴求感。

正如王昱珩自己所说:“孩子往往是喜欢她没有的东西。”当一切都触手可及时,“匮乏感”消失了,驱动力也就消失了。这就像一个从小生活在糖果店里的孩子,可能会对糖果失去兴趣一样。

02

青春期的天然叛逆与独立需求

青春期的孩子天然具有与父母 “剥离”的倾向,这是成长的必经阶段。

心理学家温尼科特有句名言:“如果一个孩子要成为一个成年人,那么是要踩着一个成年人的尸体才能完成这段成长之路的。”

无论父母多么优秀,多么用心,孩子在这个阶段往往会表现出对父母安排的一切的抗拒,这是他们寻求独立、建立自我认同的方式。他们需要通过否定父母来确认自己的独特性和独立性。

03

过度“设计”的生活缺乏自主性

王昱珩作为设计师,习惯于精心规划和设计一切。他为女儿设计了完美的生活环境、安排了丰富的体验活动、制定了详细的教育计划。

但孩子的成长需要的不仅仅是精心安排的环境,更需要自由探索的空间和自主选择的机会,当什么都被设计好了,可能自我探索的驱动力就不足了。

04

期望压力与完美主义的阴影

王昱珩作为公认的天才,社会和家庭对他女儿的期望无疑是很高的。这种无形的压力可能让孩子产生”反正我永远达不到爸爸的水平”的挫败感,从而产生消极的自我保护机制——通过表现出“对什么都不感兴趣”来避免面对可能的失败。

同时,王昱珩的完美主义倾向也可能在无意中传递给了女儿。当标准过于高时,孩子可能会觉得“既然做不到最好,那就干脆不做”。

05

代际文化差异的冲突

王昱珩成长在一个相对传统的高知家庭环境中,他的兴趣爱好和价值观带有明显的时代特征。而他的女儿成长在数字化时代,接触到的是完全不同的文化环境和价值体系。

父女之间的代际差异可能导致兴趣点的错位。王昱珩认为有价值、有趣的东西,在女儿眼中可能显得“老气”或“无趣”。这种文化代沟在很多家庭中都存在,只是在王昱珩这里可能表现得更明显。

王昱珩的遭遇其实反映了现代家庭教育中的一个普遍困境。随着社会经济的发展,越来越多的家庭有能力为孩子提供优越的物质条件和教育资源,但这并不意味着孩子就会因此变得更加优秀或快乐。

物质条件越来越好,但孩子的精神世界却可能越来越空虚。当孩子什么都不缺的时候,他们反而可能失去奋斗的目标和动力。

并且在信息爆炸的时代,孩子们每天接触到大量的信息和刺激,注意力变得越来越分散,很难对某一件事情保持长久的兴趣。这种“浅层注意力”的问题在数字原生代中特别明显。

面对女儿的状况,王昱珩也在不断反思和调整。这位天才父亲的思考过程,为我们提供了很多有价值的启示。

王昱珩提到了一个深刻的观点——每个人都有自己的“花期”:

“一个院子,有的花是3月份开,有的花是4月份开,永远不开花的就是棵树。有些花开得很灿烂,它是草花,一年生,明年就不知道在哪儿。但是哪里有荒地,它们就占领哪里,勇往直前。那一颗不开花的树呢,它只有在顶端有一些枝叶。他要让出空间给一些矮的植物,这些植物可以帮他涵养土地。”

这个比喻非常贴切。每个孩子都有自己的成长节奏和方式, 有的早熟,有的晚熟,有的擅长表现,有的默默贡献。父母的任务不是强迫所有的”植物”都在同一时间开花,而是为每种”植物”创造适合的环境。

王昱珩开始意识到,自己能跟孩子相处的时间可能只有10岁前,因为慢慢孩子就会成为她自己,会与父母剥离开。 这种认识让他开始调整自己的期望和做法。

当蔡康永问他如果开一所学校会是什么样时,王昱珩的回答很有启发性:”我一定努力的让每一个孩子都不一样。”这体现了他对个性化教育的深度理解——教育的目的不是培养标准化的”产品”,而是帮助每个孩子发现和发展自己独特的潜能。

王昱珩从与女儿的相处中学会了如何与自己的父母沟通,这是一个很有意思的现象。他说:“女儿对我的帮助,是让我学会应该如何与自己的父母相处。”

每当想念女儿的时候,他会先给自己妈妈发信息问候;当女儿对他发脾气时,他会去跟自己的父母聊天。他意识到:”父母也一定很希望多听听我说话。所以自己应该把这个感受给父母。”

这种反思体现了一个成熟父亲的智慧——在教育孩子的过程中,同时学会了理解和孝顺自己的父母。

从最初希望能“给女儿教到高中甚至大学”,到后来认识到“孩子终究是独立的个体”,王昱珩的教育理念在不断成熟。他开始明白,父母能做的也许只是多陪伴、多引导、多分享,然后在适当的时候放手,目送孩子远去。

王昱珩的育儿困扰提醒我们,教育从来不是一个简单的投入产出过程。最优秀的父母、最丰富的资源、最用心的安排,都不能保证孩子按照我们预期的方式成长。

这并不意味着我们的努力是无意义的。王昱珩为女儿创造的丰富环境、他的陪伴和关爱、他的教育理念,都会在女儿的成长过程中发挥作用,只是可能不会立即显现,也不会以我们期望的方式显现。

教育的本质是播种,而不是收获。我们播下知识的种子、品格的种子、爱的种子,但什么时候发芽、以什么方式成长,很大程度上取决于孩子自己。

或许有一天,当王昱珩的女儿真正长大成人后,她会回过头来感谢父亲为她创造的这个奇妙世界。那时候,她可能会发现,父亲的”博物馆”不仅仅是知识的宝库,更是爱的结晶。

而现在的“什么都不感兴趣”,可能只是成长路上的一个驿站,一个蓄势待发的序幕。

毕竟,最好的教育从来不是立竿见影的,而是润物细无声的。在这个浮躁的时代,王昱珩的故事提醒我们: 给孩子一点时间,给自己一点耐心,相信生命自有其成长的智慧。

K12 成长与教育社区

追踪前沿资讯 洞察成长规律

挖掘充满温度的故事 探索融合世界的教育

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏