嘉宾简介

申胜平,西安交通大学航天航空学院院长、教授,博士生导师,国家杰出青年基金获得者。研究领域为智能材料和智能结构、力化学耦合理论与应用。

划重点

1.冰这一天然固体,不仅可以作为电活性材料应用于器件研发,也为我们深入理解特定的自然现象提供新视角。

2.盐(氯化钠)是掺杂剂的首选,它是人体血液以及地球海洋中含量最高的溶质,掺杂后冰的挠曲电系数显著增强。

3.冰基器件储量丰富、清洁、低成本,而且可以就地取材并进行自修复。

4.未来,冰的挠曲电效应或许能应用于极端低温环境下的能量收集和环境监测传感。

出品 |搜狐科技

作者 |周锦童

编辑 |杨锦

山间流动的冰川、冬日结冰的路面、饮料杯中叮当作响的冰块……

在我们的印象中,“冰”通常是寒冷的、坚硬的、绝缘的。我们似乎很少从冰中获取能量,因为冰既不像水那样具有巨大的动能,也不具备压电性(不能在压力作用下发电)。

然而,最近西安交通大学申胜平团队在《自然·物理》上发表的一项研究成果,却改变了这一想法。

研究表明,冰在弯曲时可以通过挠曲电效应产生电能。随后,他们又在《自然·材料》上揭示了另一项突破,向冰中掺杂盐,可以使挠曲电系数提升约三个量级,远超纯冰。

针对上述的两项研究成果,搜狐科技对话了申胜平教授,听他讲述冰是如何发电的,以及该项研究的意义和未来冰能的应用场景。

申胜平团队合影 受访者供图

申胜平团队合影 受访者供图

“小插曲”开启冰的研究

“科研工作者需要像孩童一样凝视世界,保有一颗对习以为常不断发问的好奇心。再加一点运气,也许就可以于无声处听惊雷,于寻常处见非常。”

申胜平所带领的团队最初对冰挠曲电效应的研究,就源于一次寻常实验的“小插曲”。

理论上说,任何绝缘体都具备挠曲电效应(材料在受到应变梯度作用时,内部产生电极化的现象),这也在多种材料体系中得到了实验证实,但由于水冰体系过于日常,反而长期被忽视了。

直到2020年,在进行一个实验课题时,团队学生意外观察到样品在零点以下的时候,信号会变得杂乱无章。“一开始我们怀疑是水汽在样品表面结冰带来的影响,后来确认这个噪声是由于仪器灵敏度设置不当导致的。”

申胜平谈到,恰恰因为这次“错误”的实验操作和被“误导”的归因分析,才让“冰”进入了他们的视野。

对于一般的挠曲电测试样品来说,研究人员通常会将材料做成“梁”的结构以施加弯曲变形,并在上下表面贴附金属电极来收集弯曲产生的电荷。

但因为冰在室温下是液体,所以团队成员集思广益设计了一种特殊的电容梁结构。他们先在室温下构造了一个水电容梁,然后又冷冻形成冰电容梁。

“我们先将连接好导线的电极片上下平行地固定在温度箱中,然后将水注入到两片电极间的缝隙中。由于表面张力作用,水会被限定在电极缝隙中,并在降温过程中结冰,形成电极-冰-电极这样一个‘三明治’结构的样品。”申胜平比喻道。

而在较低的温度下,他们还观察到冰的一种特殊的极化现象。

随着测试温度下降,挠曲电响应显著增强并在160K附近形成峰值,随后减弱,表明在这个温区存在额外的极化机制。

第一次在160K这个远高于体相变温度的点观察到挠曲电系数峰值时,他们感到非常意外,甚至怀疑可能是实验伪影。

在重复了多组独立实验后,他们发现这个峰很稳定地存在且所对应的温度非常固定,并且峰值的大小有强烈的电极依赖性,种种迹象都表明,160K的温度下有可能存在着一个真实的相变。

由此,他们开始了大量的调研和分析,最终将矛头指向了金属诱导的冰的表面铁电相变。

这项研究有一个很重要的意义,那就是解释雷雨云中闪电电荷是如何积聚的。

目前我们比较认可的雷暴电学来源主要为下落的大霰粒和上升的小冰粒之间碰撞过程导致的电荷转移,但对碰撞带电的具体机制还不完全清楚。

对此,团队进一步基于冰的挠曲电效应建立了冰粒与霰粒在雷暴云中碰撞产生电荷的理论模型,计算了碰撞界面处由应变梯度产生的电极化,最终证明了挠曲电效应在雷暴云充电过程中扮演了不可忽视的角色。

“掺杂盐分”提升冰的挠曲电系数

在申胜平看来,这次研究最重要的意义在于,首次把冰这一天然固体纳入了“智能介质”的研究范畴,它不仅可以作为电活性材料应用于器件研发,同时也为我们深入理解特定的自然现象提供了新视角。

他也坦言,现在还有许多问题没有解决。比如,还不清楚冰挠曲电效应是否涉及质子沿氢键的跃迁;冰铁电皮肤层的结构也还没被直接观测;此外,在雷暴充电的分析中,由于简化处理,在实际中杂质、接触相变、电荷种类等复杂因素会在多大程度上影响挠曲电的贡献,也有待探索。

这项研究从开展实验到被原则性接收,历时整整五年,这期间,他们也遇到了大量的挑战。

“我记得在实验初期,冰样品由于尺寸和结构设定的不合理,很容易一弯就断;还有刚才提到的,如何理解低温下出现的挠曲电峰值;如何将‘挠曲电可能参与雷云充电’这一设想,发展为深入、经得起推敲的理论研究都需要解决。”

后来团队成员不断地调研、思考、尝试,逐个攻克了这些难题。用他的话说,“在这些时刻,耐心与韧性往往比灵感更可靠”。

值得一提的是,这项工作是申胜平教授和加泰罗尼亚纳米科技研究所Gustau Catalan教授联合指导的,是一次非常成功的国际合作。具体实验工作由文馨博士和马谦谦博士生完成,理论方面,文馨博士完成了雷电分析的理论部分,表面铁电的第一性原理模拟,则由美国纽约州立大学石溪分校的Marivi Fernandez-Serra教授负责。

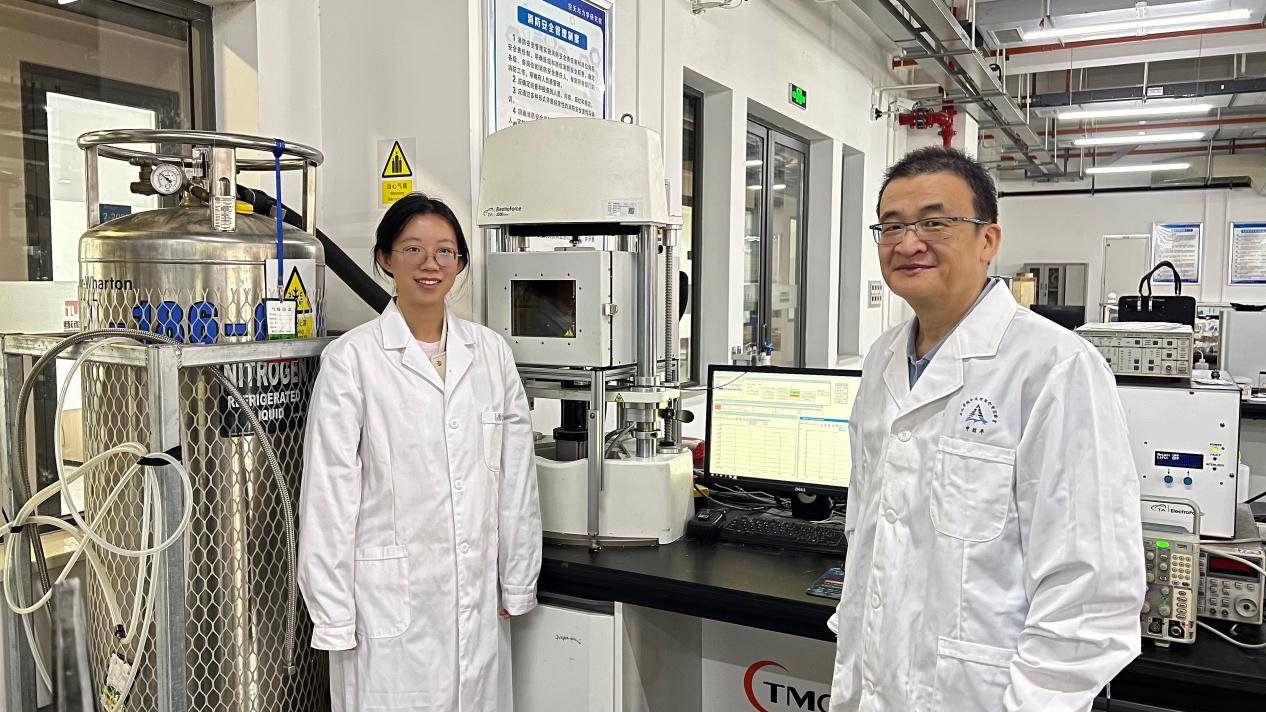

申胜平教授和文馨博士合影 受访者供图

申胜平教授和文馨博士合影 受访者供图

在研究了纯冰的挠曲电性后,研究盐冰是顺理成章的延伸。毕竟纯冰的挠曲电系数很小(~nC/m量级),远不足以支撑实际的力电转换应用。而“掺杂”已经在其它材料体系中被证明是增强挠曲电的有效手段。

“至于掺杂剂的选择,氯化钠是首选,它是人体血液以及地球海洋中含量最高的溶质。”申胜平称,他们很快得到了显著增强的实验结果,在做理论的过程中逐渐认识到固液界面、晶界输运等关键作用。

除了氯化钠,他们还尝试掺杂氯化钙、氯化钾和醋酸钠,所有测试结果都显示,相比于纯冰,有数个量级的挠曲电增强,其中氯化钙最为显著,挠曲电系数可以达到氯化钠掺杂的两倍多。

“当然,我们不认为目前测试的这几种掺杂剂已经代表了可能的最优值,水是天然的‘万能溶剂’,这意味着掺杂的选择空间几乎是无限的。”

未来可在极端低温环境甚至外星上收集能量

对纯冰挠曲电效应的探究初步突破后,下一步,如何构建理论模型来理解实验结果,成为最主要的技术挑战。

“盐冰体系乍一看简单,但是细究起来非常复杂。从厘米级实验样品到纳米级晶界,空间尺度跨越了七个数量级;涉及力学、电学和化学的耦合;其中关键的界面准液体层,结构以及各种特性至今仍然在争论。”

整个团队经过大量的努力,再加上在力-电-化耦合研究方面积累的多年经验,最终将问题凝练为一个简洁的解析公式,可以在不引入拟合参数的前提下,定性且定量复现实验数据。

“我觉得这一吻合令人震撼,同时这也表明,看似复杂的科学问题,可能拥有一个简单的内核。大自然偏爱简洁,而科学家的使命,正是拨开重重迷雾找到它。”申胜平感叹道。

在应用方面,团队还制备了两种冰基器件。通过梯形台和薄曲梁这样的结构设计,将均匀的压力转换为不均匀的变形,获得的等效压电系数可以媲美性能最优的压电材料PMN-PT,这也为开发冰能提供了可能性。

“冰基器件的优势在于储量丰富、清洁、低成本,而且可以就地取材并进行自修复,不足之处就在于力学疲劳和电学损耗两大难题,这也是后续要解决的问题。”

这里的力学疲劳是指,盐冰晶界处的液体层使得晶界在载荷作用下不断滑移,产生不可逆的塑性变形,导致收集到的电能经过三十个小时后减少将近一半;而电学损耗是指,由于自由流动的离子的存在,在单个盐冰器件中较难积聚可观的电压。

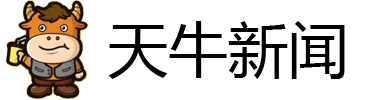

申胜平教授和马谦谦博士生在实验室 受访者供图

申胜平教授和马谦谦博士生在实验室 受访者供图

在申胜平看来,未来冰的挠曲电效应或许能应用于极端低温环境下的能量收集和环境监测传感等场景。

如果再大胆一点,未来甚至可以在地外星球上就地取材,利用自然界中大量存在的冰,原位制备力电换能器,再将风、陨石撞击、地壳运动等自然力学行为转换为电能,从而获取可持续、可再生的能源。

例如在火星的极地地区,温度可低至163 K,研究冰与金属矿物的接触在火星两极的带电现象中扮演的作用,是一个很有吸引力的课题。

再比如,“冰卫星”木卫二被认为是太阳系中最有可能孕育生命的天体之一,已有研究推测,冰壳在受到陨石撞击、潮汐力和构造活动时会产生电能,为生命提供潜在的能量来源,而冰的挠曲电效应则为这种冰电能的来源提供了全新的视角。

“反之,通过冰基器件将风、陨石撞击、地壳运动等能量转换为电能的行为也可以用于寒冷地区环境监测的传感器。”

谈及未来研究方向,申胜平表示:“下一步会从两个思路入手,一是设计冰挠曲电器件,以便在极端环境下为我们所用;二是借助冰挠曲电性重新审视特定的自然过程。”

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏